Was ist das richtige Netz für Wobbenbüll?

Der Neu- und Ausbau von Wärmenetzen ist ein zentrales Element für eine klimafreundliche und nachhaltige Wärmeversorgung. Sie spielen eine entscheidende Rolle für das Gelingen der Energiewende.

Wärmenetze sind keine Erfindung der modernen Zeit; ihre Existenz lässt sich bis in die späten Jahre des 19. Jahrhunderts zurückverfolgen. Die damals betriebenen Netze der ersten Generation leiteten heißen Dampf in ungedämmten Betonkanälen in die Häuser. Nicht überraschend war die äußerst schlechte Energieeffizienz und die sehr hohen Netzverluste.

Doch der Fortschritt ließ sich auch hier nicht aufhalten. Die Netze wurden immer moderner, Dampf wurde durch heißes Wasser ersetzt, die Rohre wurden gedämmt und die Vorlauftemperatur konnte immer weiter abgesenkt werden. Heute beschäftigen wir uns mit den Wärmenetzen der fünften Generation. Diese Netze der heutigen Zeit zeichnen sich durch geringen Energieverbrauch und eine optimale Interaktion von Energiequellen, Verteilung und verbrauch aus, wodurch eine nahe-zu verlustfreie Wärme- und Kälteversorgung erreicht wird.

Unsere Projektplaner haben für Wobbenbüll zwei Planungsvarianten für Netze der neuesten Generation ausgearbeitet, die nachfolgend vorgestellt werden:

Planungsvariante kaltes Netz

- Erdkollektoren oder Erdsonden in Freiflächen, weitere alternative Energieträger z.B. Sonne, Wind, Biomasse sind kombinierbar

- Erdwärme gelangt über PE100-Polyrohre in die Häuser

- Netzverlust ca. 1%

- Vorlauftemperatur Sommer / Winter 10 – 15° C

- Rücklauf Sommer / Winter bis zu 10° C

- Sole-/Wasser-Wärmepumpen in jedem Gebäude, ggf. mit elektrischer Nacherwärmung

- Stromversorgung der Wärmepumpen mit selbsterzeugten alternativen Energien (Biogas, Kleinwindanlage etc.) im Anschluss integriert

- Hauseigenes Heizungsnetz (Rohre, Heizkörper) bleibt erhalten und kann weiter genutzt werden (ggf. mit Anpassungen)

- Kühlung des Gebäudes in den Sommermonaten mit der Sole-/ Wasser Wärmepumpe möglich

Planungsvariante Niedertemperaturnetz (NT-Netz)

- Erdkollektoren oder Erdsonden in Freiflächen, weitere alternative Energieträger z.B. Sonne, Wind, Biomasse sind kombinierbar

- Zentrale Groß-Solewärmepumpe zur zentralen Versorgung aller Haushalte mit Wärme

- Erdwärme gelangt über Kunststoffmantel-verbundrohre (KMR) der höchsten Dämmstärke in die Häuser

- Netzverlust ca. 19%

- Vorlauf- / Rücklauftemperatur Sommer 45° C / <30° CVorlauf- / Rücklauftemperatur Winter 75° C / 45° C

- Wärmetauscher in jedem Gebäude, ggf. mit elektrischer Nacherwärmung

- Hauseigenes Heizungsnetz (Rohre, Heizkörper) bleibt erhalten und kann weiter genutzt werden (ggf. mit Anpassungen)

Vor- und Nachteile NT-Netz vs. Kaltes Netz

Vorteile

| NT-Netz | Kaltes Netz |

| Höhere Vorlauftemperaturen für nicht sanierte Bestandsimmobilien. | Marginale Netzverluste |

| Geringere Investitionen aufgrund ungedämmter Rohrleitungen. | |

| Vorratsanschlüsse und Nachzügler können technisch einfacher angeschlossen werden. |

Nachteile

| NT-Netz | Kaltes Netz |

| Höhere Investitionen aufgrund gedämmter Rohrleitungen | Separate Sole-/Wasser-Wärmepumpen bei jedem Anschlussnehmer erforderlich |

| Wärmekapazitäten und Rohrleitungen müssen bereits im Voraus für Vorratsanschlüsse und Nachzügler ausgelegt werden | Höherer Stromverbrauch bei Anschlussnehmern |

| Dauerhaft hohe Netzverluste | |

| Schlechtester Verbraucher definiert die Mindesttemperatur des Vorlaufs |

Vorteile

| NT-Netz | Kaltes Netz |

| Höhere Vorlauftemperaturen für nicht sanierte Bestandsimmobilien. | Marginale Netzverluste |

| Geringere Investitionen aufgrund ungedämmter Rohrleitungen. | |

| Vorratsanschlüsse und Nachzügler können technisch einfacher angeschlossen werden. |

Nachteile

| NT-Netz | Kaltes Netz |

| Höhere Investitionen aufgrund gedämmter Rohrleitungen | Separate Sole-/Wasser-Wärmepumpen bei jedem Anschlussnehmer erforderlich |

| Wärmekapazitäten und Rohrleitungen müssen bereits im Voraus für Vorratsanschlüsse und Nachzügler ausgelegt werden | Höherer Stromverbrauch bei Anschlussnehmern |

| Dauerhaft hohe Netzverluste | |

| Schlechtester Verbraucher definiert die Mindesttemperatur des Vorlaufs |

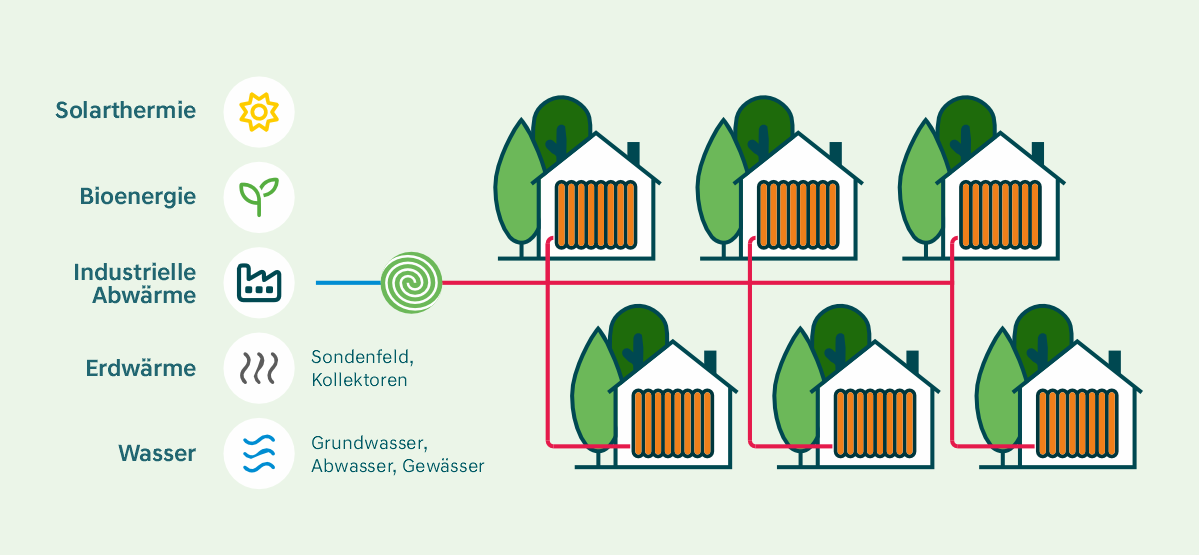

Die Bedeutung der richtigen Energiequelle für eine nachhaltige Versorgung

Die Wahl der richtigen Energiequelle ist entscheidend für eine nachhaltige, unabhängige, wirtschaftlich solide und langfristige Energieversorgung. Diese Energiequelle muss für alle finanziell tragbar sein. Daher ist die Prüfung und Auswahl einer erneuerbaren Energiequelle für das Wärmenetz von zentraler Bedeutung.

Nahwärmesysteme setzen auf regionale Ressourcen und Rohstoffe. Sie verwandeln bisher ungenutzte Potenziale in klimafreundliche Energie. Dazu gehören Erdwärme und oberflächennahe Geothermie, Wind- und Sonnenenergie, Biomasse sowie Rohstoffe aus regional verfügbaren biogenen Rest- und Abfallstoffen. Diese Ressourcen werden dort eingesetzt, wo sie entstehen.

Erdwärme / oberflächennahe Geothermie

- Erdkollektoren oder Erdsonden werden in geeigneten Freiflächen im Gemeindegebiet verlegt.

- Als Energiequelle für ein „Kaltes Netz“ besonders gut geeignet, allerdings benötigt jeder Anschlussnehmer im Haus eine dezentrale Solewärmepumpe.

- Auch für NT-Netz mit zentralen Groß-Solewärmepumpen (COP* ca. 3) geeignet.

*COP, der „Coefficient of Performance“, ist eine Leistungszahl und steht für die Leistungsfähigkeit von Wärmepumpen. Es beschreibt das Verhältnis von der durch die Wärmepumpe erzeugten Wärme zu der dazu benötigten Antriebsenergie durch Strom (z.B. COP 3 à eine Kilowattstunde Strom stellt 3 Kilowattstunden Wärme bereit).

Stromgewinnung durch Windenergie

- Kleinwindanlagen mit max. 100 kW(el)* erzeugen ausreichend Strom, um alle Haushalte in Wobbenbüll mit Strom zum Betrieb der hauseigenen Wärmepumpen („Kaltes Netz) zu versorgen.

- Diese gewonnene Energie ist ausschließlich für den Betrieb der Wärmepumpen vorgesehen und darf aus gesetzlichen Gründen nicht als Haushaltsstrom verwendet werden. Die Kombination mit einer Wallbox zum Laden von Elektroautos ist jedoch denkbar.

- Stromanschlüsse werden mit den Wärmenetzleitungen direkt ins Haus gelegt.

- Kleinwindanlagen haben eine maximale Gesamthöhe von 50 m.

- Der Rotordurchmesser beträgt 25 – 30 m.

- Der Bedarf für Wobbenbüll liegt bei 2 Anlagen.

- Eignungsflächen werden derzeit geprüft und richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften. Eine Baugenehmigung für privilegierte Anlagen im Außenbereich ist erforderlich.

*kW(el) steht für „Kilowatt elektrisch“ und ist eine Einheit, um elektrische Leistung anzugeben.

Wärme- und Stromgewinnung durch Biomasse

- Prüfung: Kooperation mit Biogas Brodersen in Wobbenbüll, Leistung ca. 200 kW(therm)*

- Gasleitung von Biogasanlage werden nach Wobbenbüll verlegt.

- Flex-Blockheizkraftwerk (BHKW) nahe Wobbenbüll kann Strom und Abwärme produzieren

- Die Abwärme kann als Energieträger für das Wärmenetz genutzt werden; für die Stromnutzung gelten dieselben Regelungen wie bei Windkraftanlagen

*Die thermische Leistung ist eine physikalische Größe, die eine in einer Zeitspanne umgesetzte Wärmeenergie bezogen auf diese Zeitspanne angibt. Sie ist eine charakteristische Kenngröße einer Energieumwandlungsanlage.

Redundanz- und Spitzenlastkessel mit fossilen Energieträgern

- Zur Deckung kurzzeitiger Spitzenlasten und zur Überbrückung spontaner Ausfälle erforderlich.

- Fossiler Kessel mit einer Leistung von max. 5% des Gesamtbedarfs.

- Nur übergangsweise bis 2045 zulässig.

- Zusätzlich zu herkömmlichen Energieträgern ist der Betrieb auch mit Pellets aus regional verfügbaren biogenen Rest- und Abfallstoffen möglich (derzeit als Pilotprojekt in Kooperation mit der get|2|energy GmbH & Co. KG, einer Tochtergesellschaft der getproject GmbH & Co. KG aus Kiel, getestet).

Von der Zentrale zum Haus – Das Rohrsystem

Ob ein Niedrigtemperaturnetz oder ein kaltes Netz verwendet wird, die Wärme gelangt immer über ein Leitungsnetz in das Gebäude, ähnlich wie Wasser oder Strom. Das Netz verläuft unter der Straße und verzweigt sich von dort zu den einzelnen Haushalten. Entscheidend für das verwendete Rohrsys-tem ist die grundlegende Ausgestaltung des Netzes.

Für ein „Kaltes Netz“ (Bild links) genügen ungedämmte Druckrohre aus PE 100, was sich unter anderem auch in geringeren Investitionskosten niederschlägt. Zudem lassen sich Vorratsanschlüsse und Nachzügler technisch einfacher anschließen.

Für ein Niedertemperaturnetz (Bild rechts) benötigt man Kunststoffmantelverbundrohre (KMR) der höchsten Dämmstärke, die dementsprechend deutlich höhere Investitionskosten zur Folge haben.

So kommt die Wärme ins Haus

Von der Wärmeleitung unter der Straße führt eine Abzweigung auf das Grundstück und durch die Hauswand ins Gebäude. An einer im Voraus festgelegten Stelle wird ein Zugang durch die Außen-wand gebohrt, die Versorgungsleitungen werden hindurchgeführt und die Rohreingänge wieder abgedichtet.

Im Haus wird die Wärmeübergabestation montiert, die die komplette Heizung ersetzt. Rohrleitung und Wärmeübergabestation werden fest miteinander verbunden. Ein Wärmetauscher in der Stati-on überträgt die Wärme berührungslos an die Heizanlage im Haus. Nicht genutzte Energie fließt zurück in die Heizzentrale, wodurch ein geschlossener Kreislauf entsteht.

Die Wärmeübergabestation wird vom heißen Wasser durchströmt. Sie übergibt die Wärme an das Wasser des hauseigenen Heizkreislaufs. Je nach System können auch Vorrichtungen zur elektrischen Nacherwärmung oder Durchlauferhitzer in den Wärmetauscher integriert sein. Ein geeichter Zähler erfasst die abgenommene Wärmemenge.

Für ein „Kaltes Netz“ genügen ungedämmte Druckrohre aus PE 100, was sich unter anderem auch in geringeren Investitionskosten niederschlägt. Zudem lassen sich Vorratsanschlüsse und Nachzügler technisch einfacher anschließen.

Für ein Niedertemperaturnetz benötigt man Kunststoffmantelverbundrohre (KMR) der höchsten Dämmstärke, die dementsprechend deutlich höhere Investitionskosten zur Folge haben.

Niedertemperatur

Beispielhaft dargestellt sind Wärmeübergabestationen die ausschließlich bei Niedertemperatur-netzen zum Einsatz kommen.

Kaltes Netz

Für Wärmenetze der „Kalten Nahwärme“ mit Vorlauftemperaturen von 10 – 15 °C reichen die herkömmlichen Übergabestationen nicht aus. Hier übernehmen Sole-/Wasser-Wärmepumpen in jedem angeschlossenen Gebäude die Aufgabe, die Wohnräume zu heizen und heißes Wasser bereitzustellen. Der benötigte Strom für die Wärmepumpen stammt aus erneuerbaren Energien und wird mitgeliefert. Hier Modellbeispiel für Sole-/Wasser-Wärmepumpen.

So kommt die Wärme in Küche, Bad und Wohnzimmer

An der Übergabestation endet das Nahwärmenetz. Das hausinterne Heizsystem übernimmt die weitere Verteilung der Wärme. Das Vor- und Rücklaufsystem des Hauses wird mit der Übergabestation verbunden. Durch einen hydraulischen Abgleich wird sichergestellt, dass jeder Heizkörper die optimale Wärmemenge erhält, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.

Für die Warmwasserversorgung kann entweder der vorhandene Warmwasserspeicher genutzt werden oder alternativ ein Durchlauferhitzer an der Übergabestation bzw. der integrierte Trinkwasserspeicher der Sole-/Wasser-Wärmepumpe.

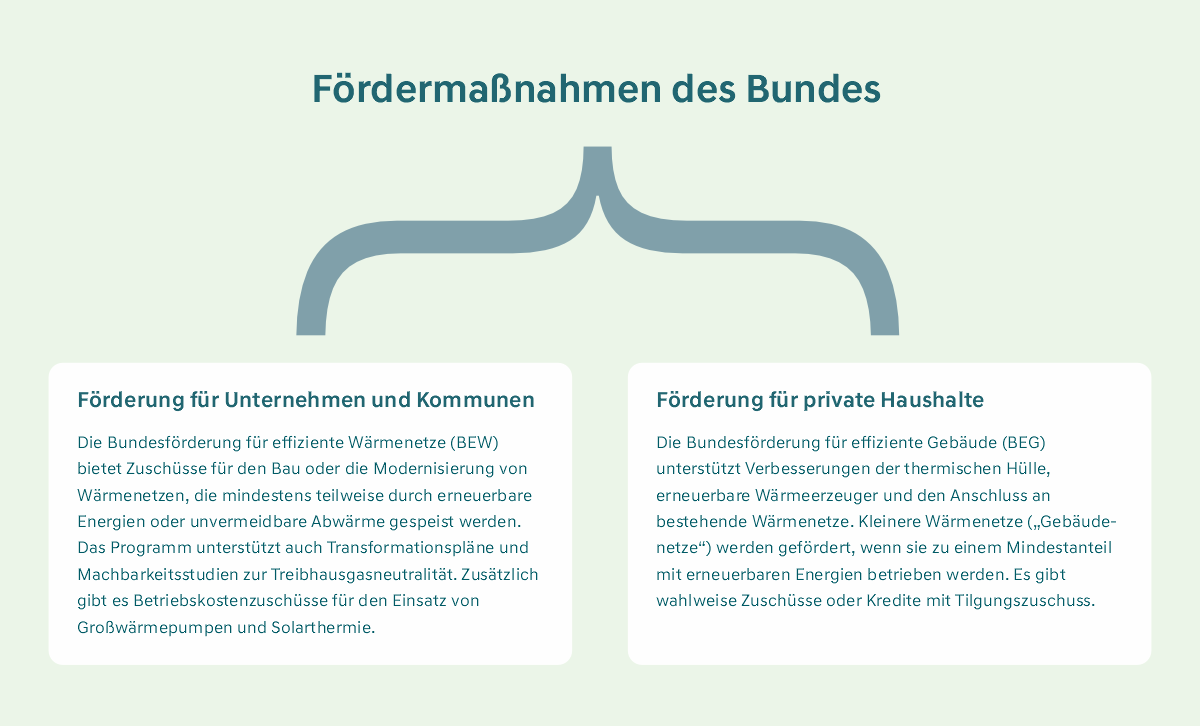

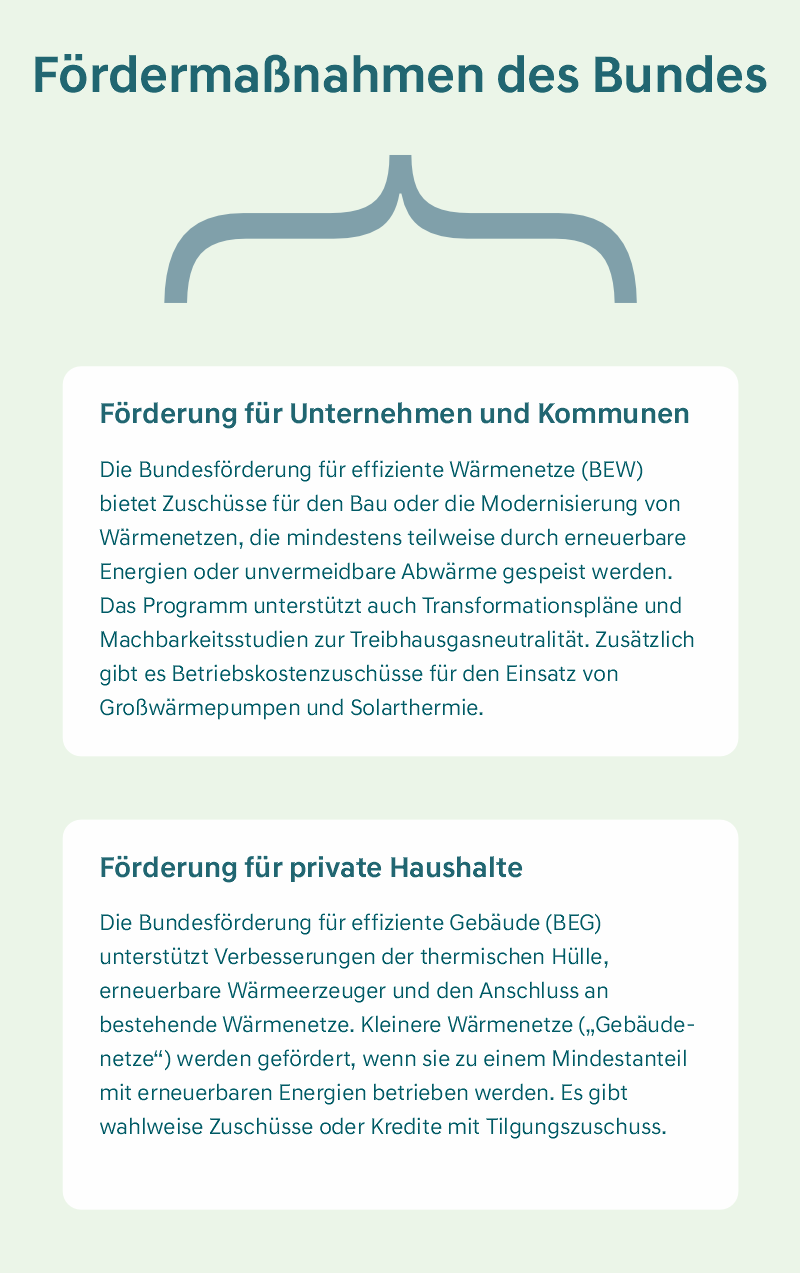

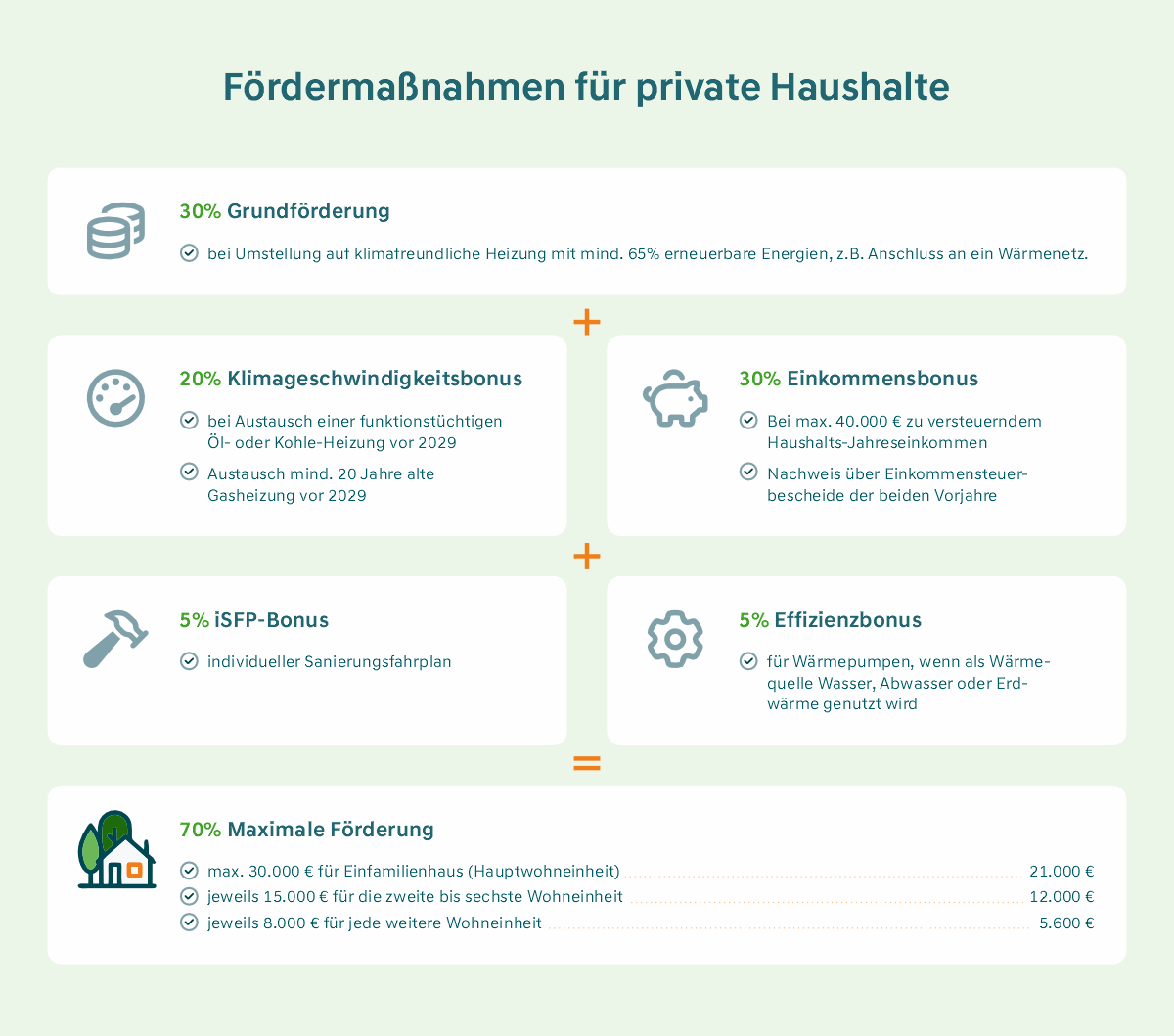

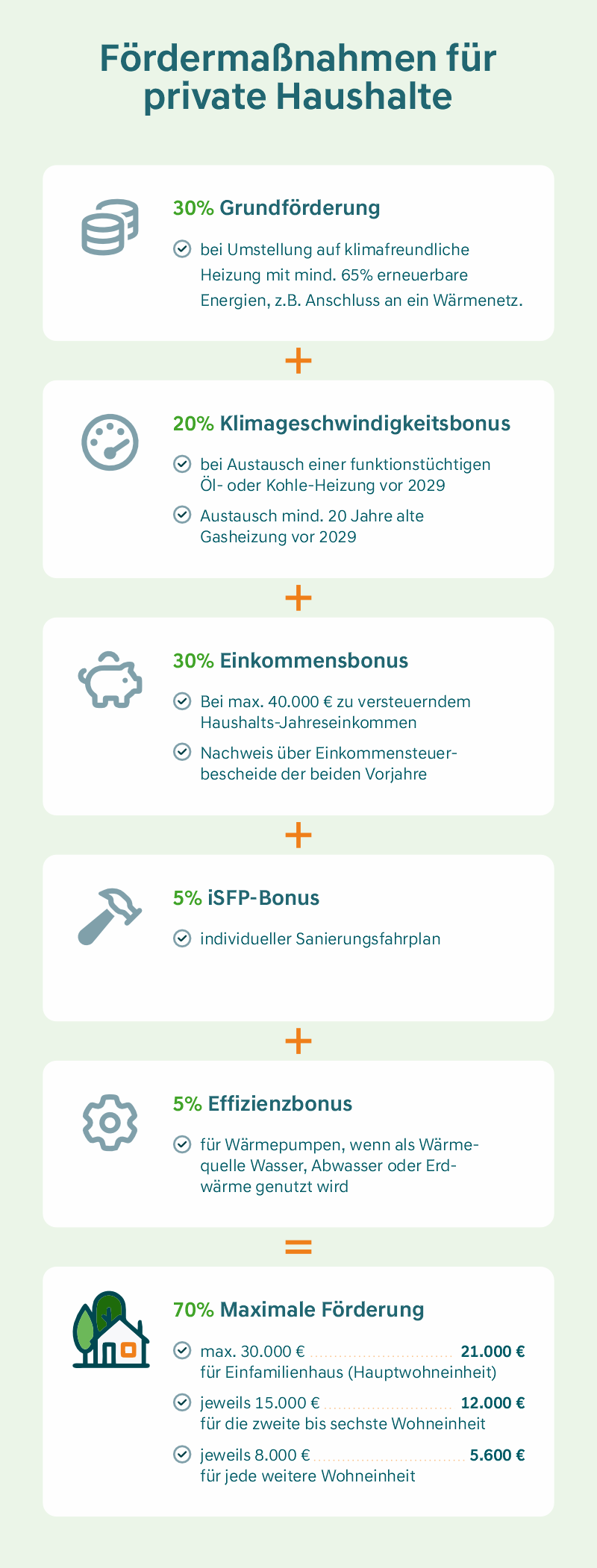

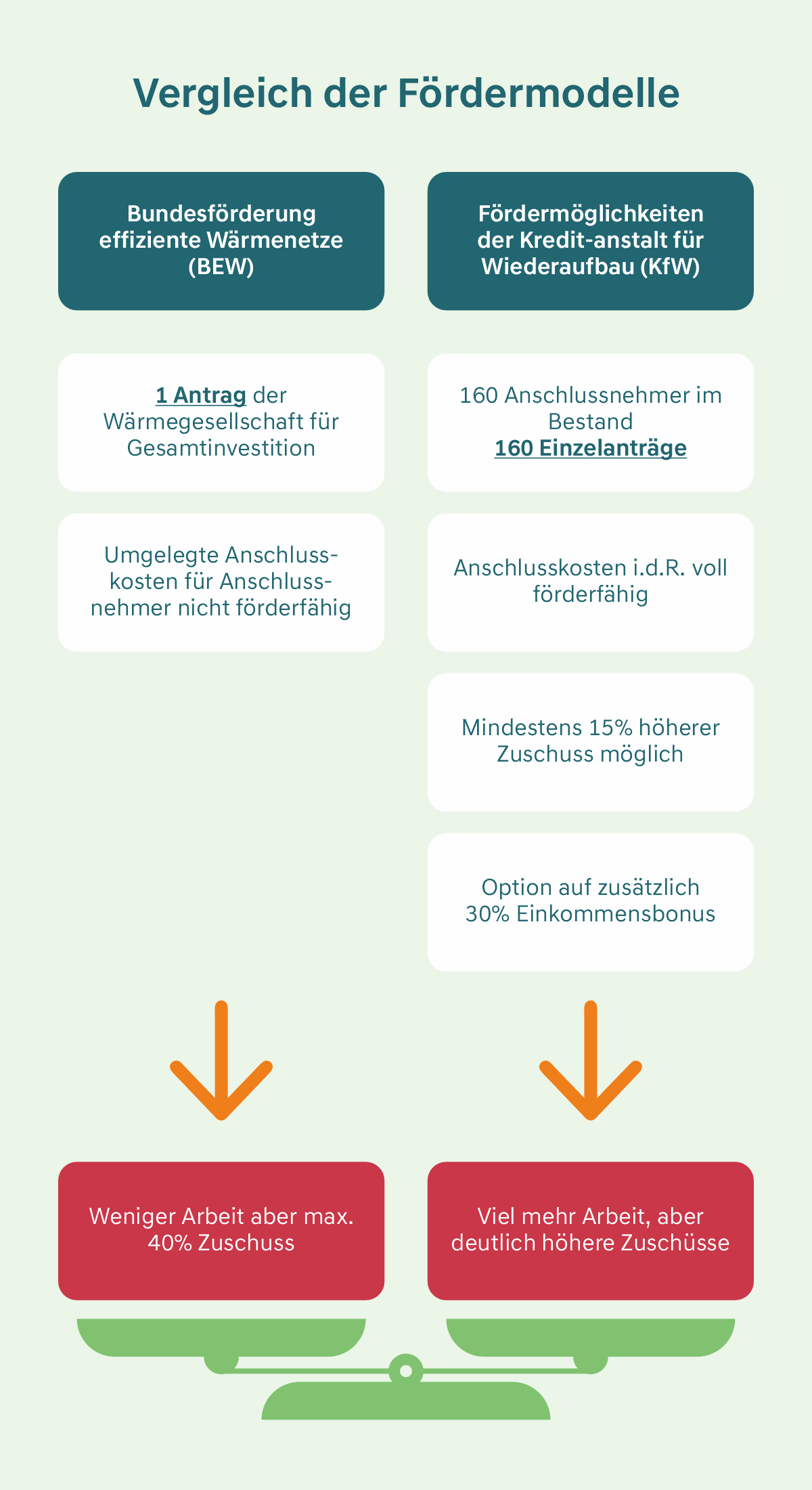

Fördermöglichkeiten

Wärmenetze versorgen angeschlossene Gebäude über Rohrleitungen und Übergabestationen mit Heiz- und Warmwasser. Sie nutzen eine breite Palette klimaneutraler Wärmequellen, die dezentral oft weniger effizient oder gar nicht einsetzbar sind.

Besonders in Städten und dicht bebauten ländlichen Siedlungen sind Wärmenetze eine sinnvolle Alternative zu Öl- und Gasheizungen. Sie vermeiden kleinteilige Einzellösungen und fördern die Wärmewende durch Energieeffizienz, moderne Infrastruktur und finanzielle Unterstützung.

Der Umbau zu einer treibhausgasneutralen Wärmeinfrastruktur wird staatlich gefördert. Eine Übersicht der aktuellen Förderungen und Zuschüsse finden Sie hier.